.jpg)

导语

READ

教师对"卓越教学"的追求是大学教与学质量提升的关键动力。“卓越教学之路”栏目的设立旨在讲述教师追求教学卓越中教与学的故事。

刘元春

上海交通大学人文学院中文系副教授。上海市一流课程、新华思政示范课程、上海交大通识优质课程负责人。获上海市青教赛、书法和板书大赛二等奖,获上海交大首届教师教学创新大赛、青教赛、教学成果奖、“烛光奖”一等奖,获“教书育人”提名奖,获上海市“浦江人才计划”、“晨光学者计划”、上海交大“三大卓越奖励计划”资助。上海交大优异学士学位论文(top1%)指导教师。

通识课程是大学教育中不可缺少的一部分。它为学生提供了接触不同学科知识的机会,让学生的知识体系与视野得以拓宽,有助于提高学生的综合素养。然而,上好一门通识课并非易事,存在诸多挑战与困境。其一,通识课堂上的学生来自不同的专业,有着不同学科背景与知识体系,兼顾不同学生的背景与需求来开展教学并不容易;其二,学生们对于通识课程内容的需求与兴趣亦有较大的差异,如何把握好授课的“度”,既让学生感受到课程的意义又能产生对课程的兴趣,这对于授课教师而言也极具挑战;其三,相当数量的学生可能会认为通识课程内容的现实效用并不高,其学习热情和课堂参与度相对较低,这就对教师的课程设计提出了更高的要求。作为人文通识课的教师,刘元春老师也曾面临相同的挑战,但他一直积极探求应对方式,在教学实践中逐步发展出一套“沉浸式”教学模式。如何帮助学生深度卷入通识课堂,拥有“沉浸式”学习体验,刘老师以“汉字文化”通识课为例,分享了自己的教学实践与经验。

一、改变传统的“授-受”师生关系

刘老师认为,开展通识课教学的重要前提是要改变传统的“授-受”师生关系,与学生平等交流,鼓励学生自我探索,才能提升学生对通识课程的学习动机和热情。教师不是知识的“兜售者”,而应致力于搭建真实的教学平台,创设有价值的教学情境,引导学生主动发现周围环境里的学习资源,使学生亲历并沉浸于浓厚的学习氛围中,不仅能理解并重构教学知识,更重要的是将所学所获自觉融入个体生命成长之中。

二、引导学生发掘知识与生活的连接

知识与现实之间的脱节,会让学生产生“知识无用”的错觉。因此,教师需帮助学生架起知识与生活之间的桥梁,引导学生从已有的感知和体验出发,把抽象的、理论性强的知识转化为具体的、可操作的体验或实践。刘老师通过精细的教学设计,吸引学生融入特定的情境之中,将课程与己身、校园和广阔的社会相联系,进而发现通识课程知识能够真正运用到现实生活之中,学生的学习兴趣就会被自然激发出来。

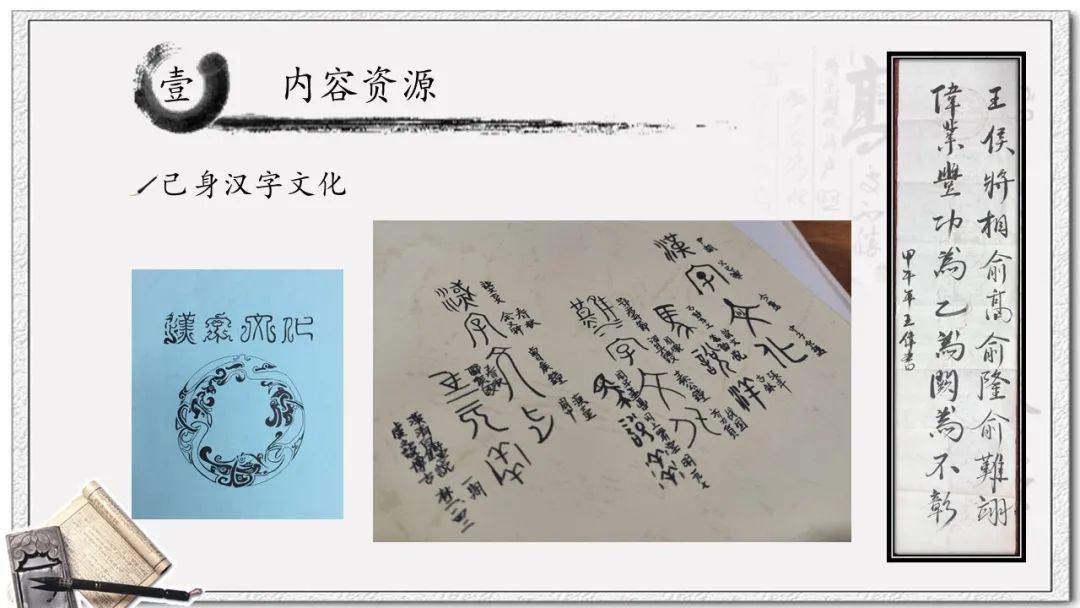

1、己身

姓名、课程名、书名、文学作品、语言表达等,这些都是与学生己身密切相关的汉字学习资源,却往往被学生们所忽视。为帮助学生在知识与己身之间建立连接,刘老师一方面通过自己的教学实践来营造一种“沉浸式”的汉字学习氛围,从板书、PPT设计等多方面体现与课程内容的相关性。另一方面,依托具体的教学任务推动学生去实践。例如,指导学生用甲骨文、小篆等汉字书体来书写自己的姓名,并鼓励学生在课后进行自主创造,使用课堂所学字体来书写日常作业等。通过这些趣味方式来强化学生己身与课程之间的联系,激发学生主动发现学习资源、并进行探究的兴趣。

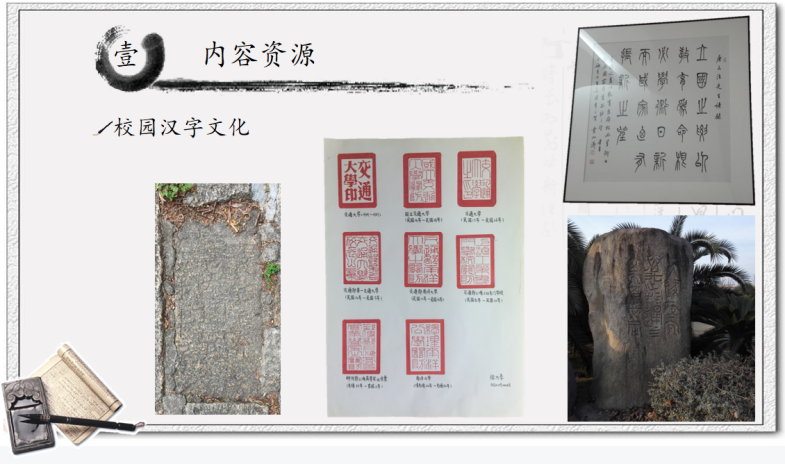

2、校园

无论文科、工科、理科,还是农学、医学,几近所有的学科都可在交大校园内找到相应的教学资源。以“汉字文化”为例,学校里的校印、石碑、标语、书法等都是非常典型的教学资源。在课堂上,刘老师时常布置与校园内汉字资源相关的作业,学生在课后及时探寻这些校园中的汉字资源,在驻足留意、完成作业的同时,一方面自觉应用课堂上所学的知识,一方面加深对校园文化的认识。在这样的引导和探寻之中,学生对课堂知识有了更深的体会。

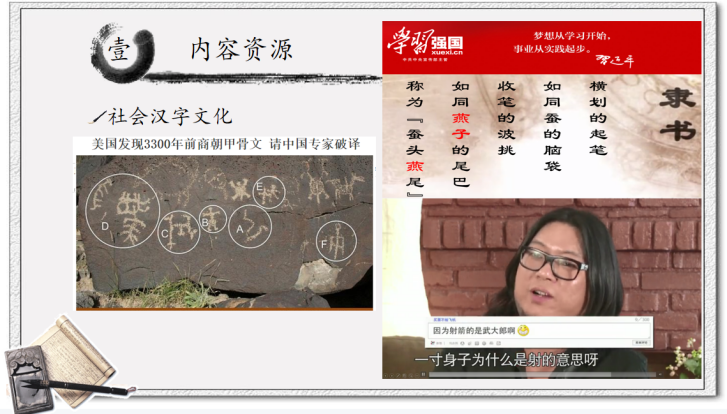

3、社会

新媒体的发展使得每一个个体与社会紧密关联,我们足不出户就能获取到丰富多样的社会信息资源,这些信息资源亦能很好地辅助教学。“国家宝藏”“百家讲坛”“汉字英雄”等节目和“学习强国”等平台都是平时学生们会关注的对象,它们与汉字文化同样有着密切的联系。刘老师巧妙地利用这些新媒体平台的资源来传递课堂知识,并辅以专业视角的解读,使得学生对社会上的各种文字资源产生兴趣并加以探索。学生在主动关注当下颇具热度的文化栏目时,既可以了解更多汉字相关的现象与观点,又可以产生更深层次的思辨,其高阶能力也能得以提升。

三、依托工具手段为学生带来“沉浸式”体验

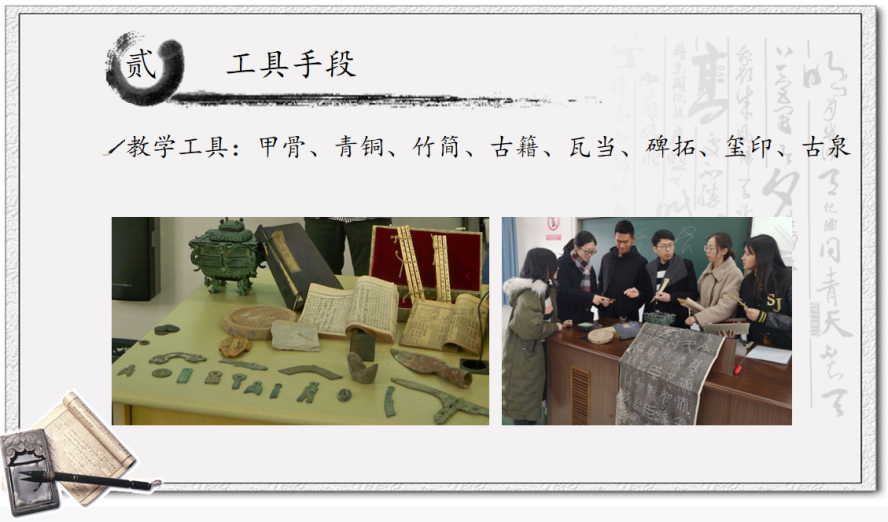

1、发挥直观教具的积极作用

仅通过教师的语言讲授及板书呈现,学生对知识进行深度加工的效果往往不能发挥到最大的程度。而借助真实的教学工具,理论教学的有效性可得以大大增强。刘老师认为,用具体可感的文字,代替以往抽象的字形分析,可以快速增进学生对传统文化的亲近之情。为此,他储备了一套相对完整的教学工具,含有甲骨、青铜器、简牍、古籍、瓦当、碑拓、玺印、货泉等文物文字资料。他不仅是向学生展示教具,更让学生亲手去触摸它们、去感受汉字的一笔一划,使学生融入到真实的场景之中。学生的求知欲和好奇心在这一过程中被有效激发出来,更加积极主动地思考和提问,并渴望获得答案和新知,从而使师生之间形成良好的互动关系,“沉浸式”学习的效果也就得以达成了。

2、通过影像刺激帮助学生联系知识与生活

在探索通识课程教学方法的过程中,刘老师发现,影像具有较强的视觉冲击力,授课知识与影像资源之间存在巧妙联系,串联二者更容易激发学生对课程知识的兴趣。刘老师在备课时会精心挑选一些与课程内容匹配度高的影像资料作为教学素材,为了使影像在课堂上发挥恰当的作用,刘老师往往只截取与课堂内容最紧密关联的部分,将单个视频的时间控制在30秒以内,并适时消去原声,以免学生受到声音干扰,从而帮助学生更加专注地去审视画面中的汉字文化。此外,刘老师也会引导学生通过在线、语音导览等方式游览文化文物场所,通过文化场景的视知觉刺激,使学生对课程主题有更深入的了解,通过置身其中、沉浸其中,获得全身心的学习体验。

四、创设有效情境,营造探究氛围

1、分组辩论

围绕以学生全面发展为中心,课程设置了课堂辩论环节,作为课程期中考核的可选方式。班级辩论能够为学生创设有效的学习与探究情境,所选辩题均与课程内容和学生未来发展密切相关,如“网络语言文字是否可以推广使用”等。学生们分组针对给定的题目展开辩论,这一方式能够让不同学科背景的学生碰撞出跨学科的火花,极大地拓展了学生的汉字思维。大家都希望在辩论中尽可能完美地呈现己方汉字理念,并说服对方,在这样一种辩论氛围中,学生都能够全情投入、不断探究,高度卷入到课堂中来。

2、小组讨论

刘老师认为,在通识课堂上设置小组讨论是非常必要的,将有利于不同专业背景的学生从不同视角发表看法,通过思维碰撞引发他们的深度思考。例如,对于传说王羲之父子所写的鹅池碑这一主题,学生可以从汉字书体发展、书法结构、美学、力学,以及王氏父子的时代背景,甚至包括旅游资源等角度展开讨论。在多元而丰富的课堂讨论中,学生成为了知识建构的参与者和促进者,老师则在其中起到关键的引导和激励作用,学生的主体作用得以充分体现。这也正符合新文科建设中人才培养需要多学科交叉、融合、渗透或拓展的目标要求。

五、积极开拓“第二课堂”

在第一课堂主渠道之外,刘老师开设“第二课堂”作为课程的延伸。通过两年一届的交大“仓颉杯”汉字识用大赛、每学年均会设置的暑期科研实践项目和大学生创新实践计划等平台,搭建起“体验式”的第二课堂实践平台。大赛选手和项目组成员有许多是来自于“汉字文化”课程的选课学生。对他们而言,第二课堂堪称上佳的实践机会,可以帮助他们将通识课上所学所感进一步深化,真正符合学以致用、知行合一,丰富和拓展了通识育人的重要价值。

刘老师的教学注重以学生为中心,致力于提供丰富多元的教学素材,创设有效的学习情境,搭建有利于学生交流、讨论的平台,从而使学生自然地参与到课堂中来,进行主动探索和思考,在一种“沉浸式”的学习体验中实现知识的自主建构。在下一步的课程建设中,刘老师将继续秉承“以人文浸润性灵、用师心化育品行”的理念,持续推进改革,不懈追求卓越!

记者|周欣怡

整理|周欣怡

编辑|张兴旭